|

創立60周年記念山行谷川岳縦走(4/28〜5/3) (OB山行)  谷川岳を背にして白毛門を登る | |

|

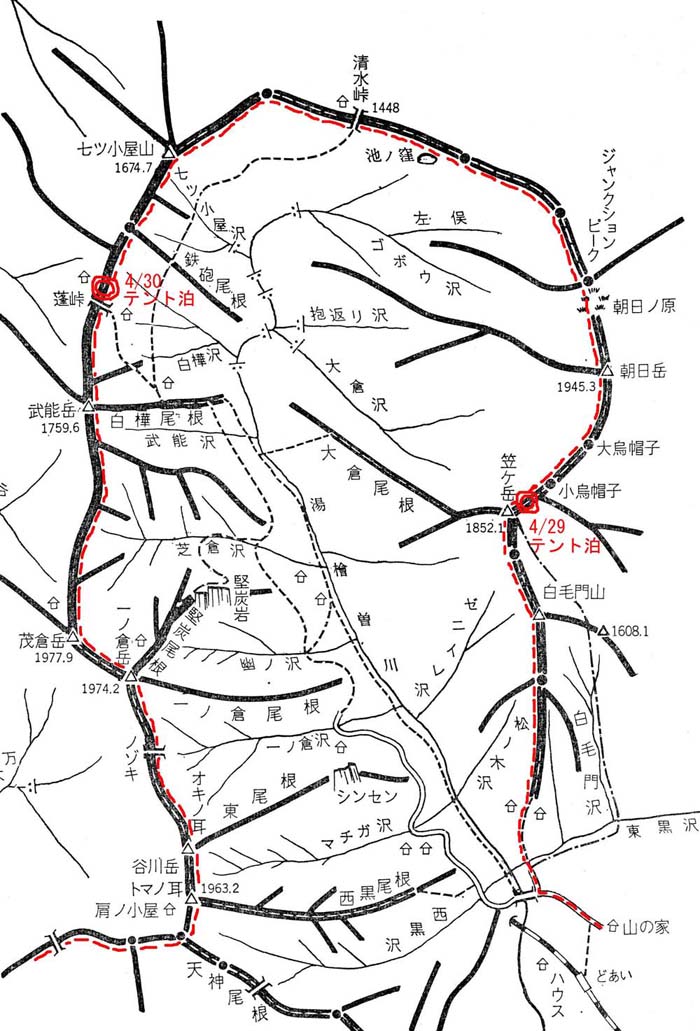

期 日;2008年4月28日(月)〜5月 3日(土) メンバー;先発組 L.鳥切昇治、大和義孝、加藤平二、 鈴木輝明、柴崎研一 5名 後発組 石川 誠、神谷 進 2名(敬称略) コース; 4月28日;横須賀・横浜市=第三京浜=環八= 関越道・水上IC=土合山の家(泊) 4月29日;土合山の家ー白毛門ー笠が岳(テント泊) 4月30日;笠ヶ岳ー朝日岳ー清水峠ー七ツ小屋山 ー蓬峠(テント泊) 5月 1日;蓬峠ー茂倉岳ー谷川岳ーオジカ沢ノ頭 ー大障子避難小屋(泊) 5月 2日;大障子避難小屋ー万太郎山ー仙ノ倉山 −平標山ー松手山ー元橋=貝掛温泉(泊) 5月 3日;貝掛温泉=関越道・水上IC=環八= 第3京浜=横浜・横須賀 行動記録; 4/28 〜 5/3 鳥切 作成 蓬峠からの下山 加藤 作成 参考資料; 食料計画表(PDF) |

|

| |

|

4月28日(月)天候:晴 アプローチ 加藤車の2人と鳥切車の2人が第三京浜玉川料金所出口で落ち合い、環八の多摩美大前で鈴木(輝)氏を乗せて、 環八から関越道に入る。三好SAと赤城高原SAで休憩。渋滞も無く順調に土合に着いた。 夕食後、共同装備、食糧を配分して各自のザックの重量を計量した。 大和:19kg、加藤:18kg、鈴木:20kg、柴崎:22kg、鳥切:21kgで、ほぼ平均した重量であった。 第三京浜玉川料金所出口13:08=環八=練馬IC14:10=関越道(三好、赤城高原SAで休憩)=水上IC16:05―16:30土合山の家(宿) | |

土合山の家の 鯉幟 |

土合からの白毛門 |

|

第1日目 4月29日(火) 天候:晴 土合〜白毛門〜笠ヶ岳 土合山の家から鯉のぼり越しに白毛門が見える。天気も良い。体操後登山口へ向う。 駐車場には、車が数台停まっていて登る準備をしている人がいる。 東黒沢に架かる橋を渡り、沢沿いに少し行ってから広葉樹林帯の登りにかかる。傾斜は最初からきつい。 イワウチワが群落して咲いている。登るにつれブナ林となる。針葉樹は少ない。残雪が出てきて夏道とミックスした中を登る。 林の中からマチガ沢が見える。沢筋はデブリで茶色くなっている。谷川岳には雲がかかっている。 標高1300m付近まで登ってきた頃、加藤ちゃんの右足ふくらはぎがつる。水を飲み、ペースダウンして登る。 樹林帯を抜けると眺めが良くなる。谷川岳東面が一望できる。一ノ倉沢は黒々として不気味である。 松ノ木沢ノ頭(1484m)を過ぎた頃、今度は柴崎君の両足太ももの内側がつる。早めだが昼食をとることにし、休む。 単独を含め数パーティの人達が土合へ下って行った。 特段悪い所も無く白毛門(1720m)に着き、遅れた二人をサポートして全員が頂上に揃う。風も無く暖かい。 もやっているが最高の眺めで蓬峠から谷川岳までの稜線が長々と伸びている。武尊山、至仏山も手にとるように見える。 写真撮影後、今日の目的地の笠ヶ岳へ向う。二人をユックリ歩かせ、三人で先行する。 円錐形の笠ヶ岳(1852m)頂上に立ち、360度の眺望を楽しむ。テント場を探し、小烏帽子とのコルまで下る。 笠ヶ岳から下って直ぐ小さな避難小屋があり、覗くと板敷きになっていて綺麗で快適そうだった。 テントは鞍部の草地に2張り張る。遅れた二人をサポートして全員がテント場に到着。 笠ヶ岳の肩に沈む夕日が綺麗だった。 *土合山の家の標高:660m 土合山の家6:45―10:35松ノ木沢ノ頭―12:27白毛門13:00―14:15笠ヶ岳―14:25笠ヶ岳鞍部(テント泊) | |

土合山の家の鯉幟前で |

白毛門の最初の登りで林間を行く |

イワウチワ |

樹林帯の中の雪渓を行く加藤、鈴木、鳥切 |

樹林帯の中の雪渓で休憩 一番手前は柴崎 |

樹林帯を抜け大きなクレバスのある雪渓を慎重に登る |

谷川岳・一の倉沢 | |

白毛門をバックに柴崎 |

白毛門(右から二つ目の頭)と笠が岳(右端) |

白毛門直下の雪渓を登る人、下る人、砂糖にたかる蟻の様 | |

谷川岳をバックに鳥切 |

白毛門頂上 |

笠が岳・朝日岳をバックに鳥切、鈴木 |

笠が岳と小烏帽子のコルに張ったテント |

|

第2日目 4月30日(水)天候:晴 笠ヶ岳鞍部〜朝日岳〜清水峠〜七ツ小屋山〜蓬峠 テントを撤収し、歩き始める。いきなり小烏帽子の急な登りである。小烏帽子のピークに立つと大烏帽子が大きく見える。 東側は雪壁になっており残雪が多い。今日も風が無く暖かくなってきた。大烏帽子から下り、特徴ある岩峰を左側から登ると 朝日岳(1945m)の頂上。反対方向から登ってきたと言う単独の登山者に写真を撮ってもらう。 ジャンクションピークまで平坦な雪面を歩く。北方の巻機山に続く峰々を右手に見ながら清水峠への下りに入る。 新潟側が切れ落ちている痩せ尾根を通過すると広い雪の斜面に出る。 加藤ちゃんが足に力が入らないと言う。歩く姿が弱々しい。赤い三角屋根の建物と正面に大源太山を見ながら快適に下る。 送電線の鉄塔を過ぎると清水峠。 道端でカタクリとショウジョウバカマが咲いていた。赤い三角屋根の建物は送電線監視所のようで入れない。 この建物の前で大休止する。白崩避難小屋(JR東日本)は、ジャンクションピーク寄りにある。風も無く暖かく半袖でも十分である。 英気を養って七ツ小屋山へ向う。加藤ちゃんが辛そう。何とか七ツ小屋山(1675m)へ登り切る。ここから蓬峠までなだらかな下りとなる。 三人を先にやり、二人でユックリ歩く。蓬峠(1529m)でテント設営のため雪面を均している時に到着。蓬ヒュッテはまだオープンしていない。 テント設営後、加藤ちゃんから体力的に無理があるので、明日下山したいと申し出であった。一人で下山させる問題はあるが、 天候も良いようだし、以前5月に土合から蓬峠に来ていると言うこともあり協議の末、了承する。 下山コースを検討した結果、白樺避難小屋経由で土合に下ることにした。 夜、約束した時間に石川氏と携帯電話で連絡を試みたが、通じなかった。 夜間は風が強かった。星と土樽の明かりが綺麗だった。 笠ヶ岳鞍部6:45―大烏帽子7:40―8:55朝日岳9:05―ジャンクションピーク9:35―12:10清水峠13:00―14:45七ツ小屋山15:00―16:10蓬峠(テント泊) | |

今日も元気で行きましょう(七つ小屋山をバックに) |

大烏帽子の登り奥が朝日岳 |

朝日岳頂上にて左から鳥切、加藤、柴崎、大和、鈴木 | |

雪の無い尾根筋(ジャンクションピーク手前) |

ジャンクションピーク遠くに巻機山を望む |

ジャンクションピークからの清水峠(最低鞍部が清水峠) | |

清水峠付近のカタクリの花 |

清水峠の避難小屋(JR白崩避難小屋) |

清水峠 |

七つ小屋山の登り 大きいクレバスが口を開けている |

雪壁を登る |

七つ小屋山山頂にて |

蓬峠ヒュッテを目指して下る |

蓬峠のテントと武能岳 |

|

第3日目 5月1日(木)天候:晴後曇 蓬峠〜武能岳〜茂倉岳〜一ノ倉岳〜谷川岳〜オジカ沢ノ頭〜大障子避難小屋 昨夜の強風も収まり穏やかな朝だ。加藤ちゃんに下山ルートを見ながら説明し、明日元橋での再会を約して別れる。 武能岳まで緩やかな夏道の登りである。頂上付近から雪面を歩く加藤ちゃんを大和さんが見つけ、ヤッチョーを連呼する。 歩いて来た山々が湯檜曽川を挟んで見える。武能岳(1760m)から笹平(1594m)まで急な下りで慎重に下り、茂倉岳へ登り返す。 茂倉岳手前のピークで残雪により夏道が消え、道探しで時間をロスする。茂倉岳(1978m)頂上に到着。 肩の小屋にいる石川氏と携帯電話で連絡がとれる。 一ノ倉岳(1974m)から谷川岳間は、道の残雪に足が埋り予想外に 時間がかかり消耗する。オキの耳の下にある浅間神社で石川、神谷両氏の出迎えを受ける。 昨日、熊穴沢避難小屋手前で神谷氏が左足首を捻挫した為、縦走に参加出来ず土合へ下ると言う。 谷川岳オキの耳(1977m)で記念撮影後、肩の小屋に入る。人数変動に伴う食糧の調整を行う。 石川氏が入り5人で出発する。次第に曇ってきて風も強くなり、寒くなってきた。オジカ沢ノ頭の登りは急峻で慎重に通過する。 風が強く、ガスで視界が悪く、ひたすら歩く。小休止は風の無い所を探して休む。ほとんど夏道を歩く。 小障子ノ頭を超えコルにある大障子避難小屋に入る。 今日は避難小屋泊りとする。スノコが敷いてあって結構広く、腰が伸ばせて快適。夕食は、うな丼で舌鼓を打つ。 蓬峠6:25―7:43武能岳―10:17茂倉岳10:35―11:05一ノ倉岳―12:20浅間神社12:33―12:43谷川岳オキの耳12:50― 13:10肩の小屋13:35―15:05オジカ沢ノ頭15:10―16:17大障子避難小屋(避難小屋泊) | |

蓬ヒュッテの前で |

加藤ちゃんに下るルート説明(右側) |

武能岳にて縦走して来た蓬峠方面を望む |

武能岳山頂 |

茂倉岳を望む |

謙信ゆかりの道分岐点にて縦走路を振り返る |

茂倉岳からの谷川岳(手前がオキノ耳、奥がトマノ耳) |

茂倉岳山頂にて |

一の倉岳からの谷川岳 |

オキノ耳を登る我がパーティ |

谷川岳オキノ耳にて左から鳥切、大和、石川、神谷、鈴木、柴崎 | |

肩の小屋 |

オジカ沢ノ頭手前にて |

オジカ沢ノ頭にて |

大障子避難小屋 |

|

第4日目 5月2日(金) 天候:晴後ガス 大障子避難小屋〜万太郎山〜仙ノ倉山〜平標山〜松手山〜元橋〜貝掛温泉 昨日午後の天気がうそのような朝を迎えた。雲は多いが日が射して風も無い。避難小屋で快適な夜を過ごせた。 今日は最終日、全員元気で出発準備をしている。 大障子ノ頭への急坂の登りから始まる。大障子ノ頭に立つと万太郎山が正面にドッシリと構えている。 天気が良かったのはここまでで、万太郎山を登っている頃から雲が広がってきてガスも流れ出した。視界が次第に悪くなる。 道端にミヤマカタバミが点々と咲いている。 吾策新道分岐の標識の所が頂上だと思い記念写真を撮る。 ガスが濃くなり風も強くなってきた。万太郎山(1954m)頂上は南側に3分ほど行った所にあった。 万太郎山から下って行くと熊笹の道の脇に越路避難小屋がひっそりと建っている。小さいが中はきれいで快適そうであった。 毛渡乗越(1568m)からエビス大黒ノ頭(1888m)への登りはきつい。エビス大黒ノ頭から少し下って風の無いエビス避難小屋で小休止。 仙ノ倉山の登りは、ガスと強風で辛くこたえる。仙ノ倉山山頂で記念撮影。仙ノ倉山(2026m)は谷川連峰最高峰であるが、 ガスと強風で眺望も悪く、早々に平標山へ向う。木道が多くなり歩き難い。左側からの強風でバランスを崩しそうになる。 この辺りは湿原が多いそうであるが、景色は全く望めない。 平標山(1984m)山頂もガスと強風の中。平標山から松手山側に入って、風を避けた所で休む。 松手山への下り始めは、階段状で歩き難い。途中で携帯電話が繋がるが神谷氏とは繋がらない。 ガスが切れ、風も収まって視界も良くなってきた。苗場スキー場が正面に見え、下の方は雪が無い。 松手山までの下りが、疲れのせいか長く感じる。下るほどに残雪が多くなる。松手山(1614m)は、 山と言うよりピークと言った所である。 松手山から鉄塔まで、雪の斜面と夏道を下る。鉄塔に着く頃は日が射してきた。鉄塔で加藤、神谷両氏と連絡が取れる。 貝掛温泉で一風呂浴びていると言う。急なブナ林を下って行くと林の中で神谷氏が出迎えてくれる。 道路に出ると加藤ちゃんが元気な姿で迎えてくれた。 4日間、皆よく歩いた。硬く握手を交わし、貝掛温泉に向った。 大障子避難小屋5:55―6:28大障子ノ頭6:37―7:43吾策新道分岐7:48―7:51万太郎山7:53―越路避難小屋8:28― 8:43毛渡乗越8:53―エビス大黒ノ頭10:25―11:00エビス避難小屋11:15―仙ノ倉山11:56―13:03平標山― 14:30松手山14:43―16:20元橋16:25〜16:35貝掛温泉(泊) | |

大障子避難小屋前で |

大障子の登り |

大障子山頂からの万太郎山 |

大障子下りの雪渓を後向きで慎重に下る |

吾策新道分岐点にて |

万太郎山の下り |

万太郎山の下りから眺めるエビス大黒ノ頭と仙の倉山 | |

エビス大黒ノ頭 |

越路避難小屋 |

仙の倉山山頂にて |

仙の倉山から平標山へ木道が続く |

平標山山頂にて |

平標山の下り、遠くに見えるピークが松手山 |

松手山からの平標山 |

松手山にて |

元橋に向かって松手山を下る正面は苗場スキー場 |

出迎えの神谷さんと握手する鳥切さん |

お互い健闘を讃える | |

|

5月3日(土) 天候:晴後曇 帰宅 新幹線で帰ると言う神谷氏と貝掛温泉で別れる。 貝掛温泉から三国峠、水上を経由して関越道に入り、赤城高原SAで昼食をとる。 SAは車で満杯。ゴールデンウイーク後半の初日だから当り前かもしれない。昼食後、横須賀組と別れ走る。 上り線はトラックも無く順調に環八に入る。多摩美大前で鈴木(輝)氏を下ろし、第三京浜、横浜新道、環二経由で帰宅した。 貝掛温泉10:10水上交番―水上IC=関越道(赤城高原SAで昼食)=環八=第三京浜=横浜新道=環二―15:40自宅 | |

貝掛温泉さくらが咲いている |

全員で記念撮影 |

|

蓬峠からの下山記録 加藤 記 5月1日 6時25分本隊と共に出発、まず白樺避難小屋を目指す。途中微かにヤッチョーの声が稜線から聞こえ、 ストックを振って答えながら慎重に雪渓を下る。 一つ尾根を越える必要があるため 下り過ぎない様に注意しながらトラバース気味に下る。 目標にしていた木立をめがけて雪渓を登る。遠くからは、踏み後の様に見えたが、熊笹と小木のブッシュ帯であった。 10m位入ってから、行くか元の雪渓に戻るか迷うが、もがいているうち小さな残雪の塊に出会い、 近くのガレ場から雪渓へ降りる所が見つかる。 1時間の薮漕にヘトヘトになったので、美味しいコーヒーで一服。可憐な花をパチリと撮り、9時なっていたが雪渓を降り、 白樺尾根の稜線を目指して登る。 11時避難小屋に到着、昼食にした。予定より3時間も遅いが焦らない事にした。旧道は道幅一杯の雪で埋まり雪の斜面に見えるため、 今の時期、安心して通れる道ではない様に思えたので、新道を下る事にした。 第1の鉄塔通過時、突然鼻血が出てしまい、雪で冷やす。日差しが強く、のぼせたのか?今迄に無かった事なので、 少し休憩する。 12時30分、雪面のルートを決めて、出来るだけ遠くの太い木を目指して下る。湯檜曽川の流れが聞こえる頃から、 左に降りずに、右側の嶺を越えて右へ右へと進み、尾根にぶつかったところで河原に下りる。 大きなデブリを2つ越え、川岸の岩場のトラバースした地点を3時に通過、芝倉沢を渡渉する所に出る。 日中の気温が高かったのか、残雪が多かったのか水量が多く、腰まで入りそうなところばかりである。 5〜6ケ所の渡渉点を何回も調べるが、本流への合流点の付近が、1m位渡れば後の流れはひざ下位の流れに分かれているので渡れそう。 でも、激しく流れる本流の直近にあり、決断がつかず、度胸の無さを思い知らされる。 朝まで待っても水量が減る可能性も少なく、もっと上流を探す事にした。 幸運にも雪が半分流れをブリッジしている所があり、難なく渡ることが出来た。時計を見ると6時になっていた。 随分時間をかけてしまったと反省するがヤレヤレと一安心。 幽ノ沢はジャブジャブと流れに入って渡った。6時40分 アイゼンを外しキャップライトを点け、 道を探しながら 一ノ倉沢を半分渡った凸部で暗くなり、7時10分ビバークすることにした。 7時45分夕食を済ませシュラーフの中で暖かい快適な一夜を過ごせた。夜中にシュラーフから出ずに小の用が足せたのが、 嬉しかった。 5月2日 本隊と連絡が取れないので、心配を掛けていると思い、暗いうちに朝食を済ませ、4時30分に出発。 分り難い道を探しながら河原を下る。5時20分マチガ沢と書かれた指導標が有り、ヤレヤレと思い、 一気に土合山の家へ向かった。 5時50分玄関を入ると、神谷氏が立つており、突然で想定外の出迎えに驚いた。家の人は居らず、 彼は寝ずに私を待っていたらしく、私の無事を即、関係先に連絡してくれてから、お茶をご馳走してくれた。 本隊と後発組は、昨日の正午に会い縦走を続けていると聞いて、また一安心した。 法師温泉で11時からの日帰り入浴で一浴びする。12時に三国峠で交信を待つが連絡出来ない。 元橋登山口の駐車場に移動して交信を待つが応答がない。遅くなった昼飯を貝掛温泉で取ることにして、 そこで交信を待つ事にした。携帯電話も人工衛星との交信(GPS方式?)にしないとだめだと文句を言いながら。 貝掛温泉で一風呂浴びた頃、本隊から電話が入り、元橋まで迎えに行く。 | |

蓬峠で下山ルートの検討をする |

お互い安全を祈り握手するリーダと加藤(右) |

白樺尾根 |

芝倉沢 渡渉点 |